Поквартирные системы теплоснабжения используются как при реконструкции существующего жилого фонда, так и на объектах нового строительства. Основанием для их применения является технико-экономическая целесообразность их применения или отсутствие возможности централизованного теплоснабжения объекта. Естественно, что технико-экономическое обоснование поквартирного теплоснабжения должно производиться по инвестиционным (капитальным) и эксплуатационным затратам. Для теплогенерирующего оборудования систем теплоснабжения наиболее важной статьей эксплуатационных затрат является топливная составляющая, которая зависит как от эффективности теплогенератора, т.е. КПД, так и от режимов его эксплуатации. В странах Евросоюза эффективность теплогенератора определяется на основании требований норм DPR 412/93 для нескольких эксплуатационных режимов с учетом изменения нагрузки на теплогенератор. В России аналогичная методика не используется и эффективность теплогенератора в проекте или ТЭО закладывается через его КПД при номинальной нагрузке.

Для поквартирного теплоснабжения преимущественно используются проточные двухконтурные (отопление и ГВС) настенные газовые котлы с атмосферной газовой горелкой низкого давления и (герметичной) “закрытой” топкой (обязательно для зданий пяти и более этажей). Этот тип котлов и представляет наибольший интерес для исследования режимов эксплуатации.

Расчетная мощность двухконтурных котлов для многоэтажных зданий практически всегда определяется по максимуму нагрузки на горячее водоснабжение, значение которой для квартиры в зависимости от числа санузлов находится в диапазоне 20-30 кВт. Это обусловлено тем, что нагрузка отопления, хотя и зависит от площади квартиры, наличия угловых комнат, этажа расположения (первый и последний этажи), площади и конструкции остекления, редко превышает 5-9 кВт для климатической зоны с tрот не ниже -30°С.

При таких режимах эксплуатации имеют место длительные периоды работы котлов с частичными отопительными нагрузками и кратковременными периодами работы с максимальной мощностью при пиковых нагрузках горячего водоснабжения. Важно также отметить, что характерна длительная работа мощного теплогенератора в ночных режимах отопительного периода, когда относительная мощность теплогенератора даже при расчетной нагрузке отопления составляет , и значительно ниже при работе в периоды более низких (относительно расчетных) нагрузок на отопление.

Требуемая глубина регулирования не может быть осуществлена за счет модуляции мощности атмосферной горелки в теплогенераторах с “закрытой” топкой.

Подавляющее большинство производителей ограничивают глубину регулирования мощности не ниже 40 % от номинального значения. Поэтому теплогенератор переходит в режим работы позиционного регулирования по минимальной мощности – “включено-выключено”, что существенно изменяет эксплуатационные и теплотехнические характеристики теплогенератора. Такие режимы эксплуатации теплогенераторов в поквартирных системах теплоснабжения приводят к изменению эффективности их работы и в первую очередь это связано с изменением условий горения в генераторах с “закрытой” топкой. Так снижение (модуляция) мощности горелки за счет снижения расхода газа у всех производителей теплогенераторов не сопровождается соответствующим изменением режима работы дымососа (например, изменением числа оборотов), что приводит к разбавлению продуктов сгорания избыточным наружным воздухом, забираемым по воздухоподающему тракту из-за пределов помещения. Последнее обстоятельство вызывает существенное увеличение потерь теплоты с уходящими газами и, как следствие, снижение КПД теплогенератора даже при непрерывной работе без учета потерь на нестационарность в режимах “включено-выключено”.

В рамках настоящей публикации для исключения возможности толкования информации как рекламной или конкурентной, приводятся результаты натурных испытаний котла без указания фирмы производителя и марки оборудования. Режимные испытания проводились на двухконтурном настенном котле номинальной мощностью 30 кВт с “закрытой” камерой сгорания на природном газе. Температура воздуха, забираемого на горние tн.в. равнялась 15°С. Расчеты осуществлялись по методике и данным [Л.1] для пяти режимов работы в диапазоне изменения мощности N/Nном=1¸0,475, т.е. от 100 до 47,5 %.

При расчетах КПД теплогенератора принято допущение, что эффективность горения, т.е. потери теплоты от химической неполноты горения q3, и потери от внешнего охлаждения теплогенератора q5, во всех режимах могут быть приняты постоянными и соответственно равными: q3=0,5%, а q5=1%.

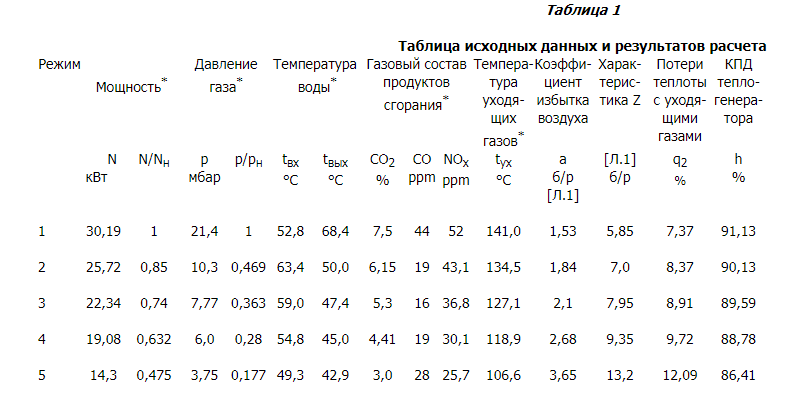

Результаты измерений и расчета значений потерь теплоты с уходящими газами q2 и КПД теплогенератора приведены в сводной таблице 1, в которую включены и некоторые промежуточные расчетные величины. Расчет значения q2 произведен по методике М.Б. Равича с использованием характеристики Z [Л.1] при сжигании природного газа:

* - результаты измерения параметров в натурных испытаниях котла

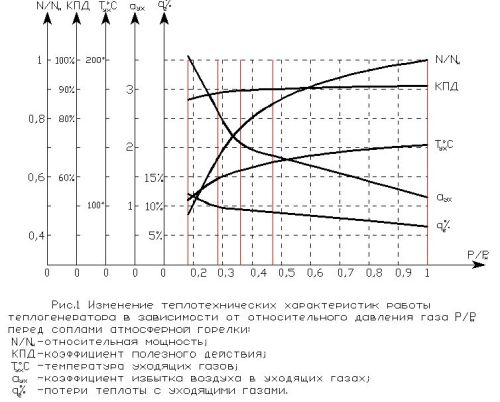

Графическая интерпретация полученных результатов приведена на рис.1.

Полученные результаты позволяют констатировать, что при снижении мощности теплогенератора, происходит увеличение потерь теплоты с уходящими газами, вызванное существенным ростом коэффициента избытка воздуха. Так снижение мощности теплогенератора до N/Nн =0,475 приводит, несмотря на уменьшение температуры уходящих газов, к росту потерь q2 в 1,64 раза, что снижает КПД теплогенератора в стационарном режиме работы с 91,13% до 86,4%. Отмечая, что нерасчетные (неноминальные) режимы работы теплогенератора в течение отопительного периода являются по времени основными и эти режимы наиболее продолжительные, не учет снижения эффективности применения теплогенераторов приводит к искажению реальной картины их работы.

Важно отметить также тот факт, что работа теплогенератора в режимах “включено-выключено” на минимальных нагрузках, превышающих расчетную отопительную, на что указывалось ранее, приводит к значительным расходам теплоты q7 на нестационарность: разогрев-охлаждение теплогенератора. Учет последнего, а также расход теплоты на защиту от “размораживания”, что необходимо в периоды выключения горелки при отрицательных температурах наружного воздуха, может увеличить потери на нестационарность в тепловом балансе теплогенератора до значений q7=4¸7% .

Таким образом, при определении технико-экономических показателей работы поквартирных систем теплоснабжения, учитывая реальные эксплуатационные условия их работы, для неконденсационных двухконтурных котлов с закрытой топкой, их энергетическую эффективность следует оценивать не по номинальным характеристикам теплогенераторов, как, например, в [Л.2] 0,92-0,95, а по фактическим эксплуатационным, на 5¸7% ниже, т.е. не выше 0,85¸0,9.

В заключение следует отметить, что реальные показатели технической эффективности поквартирных децентрализованных систем теплоснабжения ни в коей мере не умаляют достоинств и положительных качеств таких систем, а лишь обосновывают рациональную область их применения при объективной оценке.

Источник: СЕЛЕКТ

Автор: П. А. Хаванов, доктор техн. наук, профессор кафедры теплотехники и котельных установок Московского государственного строительного университета (МГСУ), ведущий специалист компании 'СЕЛЕКТ'.

© RoyalBoiler 2005-2024. Все права защищены.

Дизайн и программирование Безопасный выход